Introducción

Mercedes Rozas

“A menudo me remonté en el tiempo, más que a los caballos del Partenón, al dadá de mi infancia, a mi buen caballito de madera."

Paul Gaugain

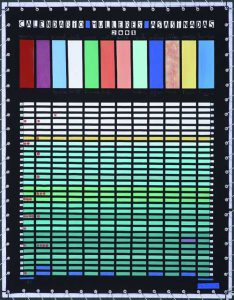

Hubo una etapa artística, la transición del siglo XIX al XX, en que todo el mundo estaba preocupado por el color. La pintura parecía girar en torno a él, y artistas y poetas lo trataban con consideración, deteniéndose en matices, analizando su prestigio, escudriñando en su historia. Rilke hablaba de su bondad cuando escribía sobre Cézanne, destacando el <> que provocaba en su obra, Matisse interpretaba la naturaleza a través de una sucesión de tonos y Goethe se atrevía a indagar en su psicologia proponiendo que la percepción del espectador se involucrara en ello. El color se convertía en protagonista de sueños, de utopías, de aventuras plásticas que iban transformando el arte, pasándolo por el colador de la modernidad. Wassily Kandinsky fue más allá al vincularlo a la música en un alfabeto de cadencias cromáticas culpables de particulares sinestesias emocionales. En <> analizó esta asociación matizando cómo <>.

Color y música terminaron por reconciliar energías distintas en un mismo territorio, concierto que afortunadamente sigue siendo decisivo en la producción de creadores que como Baldomero Moreiras entablan un diálogo con el arte a través de pigmentos y sonidos. Cada nueva superficie en blanco, cada nueva crónica que contar requiere la búsqueda de una composición que nace bajo la batuta de acordes que se alojan en el taller del artista y a los que se suman los procedentes de la naturaleza, llegados de un entorno natural, aislado de cualquier estorbo urbano que pueda hurtar la calma y la tranquilidad que se respira en su estudio, en la rectoral de Paderne de Allariz.

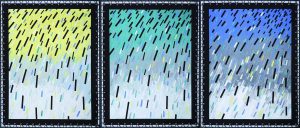

La música acompaña al melómano cuando trabaja, aportando valores a la pintura, revolviéndose entre los azules, rojos y amarillos que inundan sus cuadros. El cromatismo posee en esta pintura una cualidad musical con timbres intensos que modulan las distintas graduaciones en suaves o fuertes, además de ostentar una cualidad intrínseca, porque ciertas gamas como las negras nacen del fondo, emergen de la propia superficie de la lona, material que le sirve de soporte en estos últimos años; el color, dando luz a la escenografía, atraviesa de parte a parte el cuadro y lleva al límite del espacio la expresión de la imagen, silueteándola en un gesto ambivalente de presencia y construcción de la representación. Esta vinculación, pintura-música, es estímulo de una mirada personal que despoja de cualquier lógica cromática a una interpretación no mimética, actuación automática y al mismo tiempo contenida, que, incluso permitiendo la entrada del azar, controla el sentido fauvista del color y la alteración de las formas.

Las escenas irrumpen gracias a cierta espontaneidad perfilada al albur del sueño, estado que aporta al tejido argumental una frescura creativa, especialmente cuando fabula con un universo iconográfico cercano en muchos aspectos a aquel que Chagall volvía una y otra vez: imágenes flotando, levitando por el impulso de la propia quimera sobre la materialidad del suelo. El pintor francés reconocía que el arte era un estado del alma, <<¡dejemos que se atraganten de peras cuadradas en sus mesas triangulares!>>, decía, una aserción que se confirma en la selección de cuadros de esta exposición en los que encontramos la misma pasión por lo cotidiano, una escenografía abierta a todo o tipo de recursos compositivos y un afecto especial por los caballos: caballos al trote queriéndose salir de la tela o bien subidos a los árboles, participando de esa ingenuidad a la que también aspiraba Paul Gauguin, que llegó a sobreponerse a la grandiosidad artística del Partenón, rebuscando en aquel <> de su infancia.

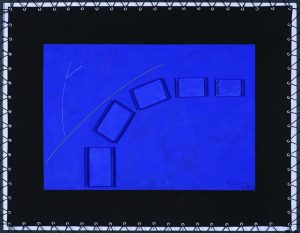

Gauguin halló la vida sencilla, el contacto con la naturaleza y esa ingenuidad que se había perdido en la modernidad parisina, en Tahití. Los mundos de Moreiras encuentran su ágora perfecta en el sosiego de su taller; aquí y delante de la tela en blanco espolea a la memoria, trayendo del recuerdo los juegos de la niñez. La instalación que acompaña a sus cuadros no es más que la representación de ese juguete que todos necesitamos para sobrevivir y no ser engullidos por la vorágine de la civilización. Al mismo tiempo, esta evocación es contrapunto a un viaje plástico que transita por acontecimientos actuales, lejanos en el espacio, pero cercanos al compromiso personal del artista.

<>, advertía Susan Sontag al escribir sobre el dolor de los demás. Los massmedia se han encargado de anestesiar la conciencia de millones de personas para los que la reiteración del horror es una crónica más dentro del contexto informativo de todos los días. Sin embargo, esto no es extensible, afortunadamente, a todo el mundo. Moreiras deja grabado en sus propuestas su reprobación, una crítica a sucesos deplorables que se vuelve homenaje a las victimas colaterales de los mismos.

El medio ambiente, las injusticias sociales, los abusos políticos, la intolerancia… son el origen de muchos de sus cuadros; motivos que surcan la confluencia del arte y la vida. El dramatismo de los temas convive con la viveza del cromatismo y un dibujo sutil; es una figuración que notifica a través de unas lacónicas, pero justas y sugerentes, pinceladas el trasfondo de cada iconografía representada.

Posiblemente la obra dedicada a la guerra de Bagdad, que tiene de protagonista un niño herido, sea una de las más claras y conmovedoras en cuanto a la etimología iconográfica. El niño de la guerra se contrapone al niño occidental, al que creció en Celanova y llegó a ser artista; es justamente en ese antagonismo de culturas, de vidas, de experiencias, de destinos… donde se reclama la atención del espectador. Las distintas realidades desencadenan una mirada critica, afectada por los acontecimientos que en estos principios del siglo XXI concitan la repulsa del artista.

Los mundos de Moreiras participan de los mismos mundos de los que escapan a la miseria en cayucos, de los piadosos sacerdotes tibetanos que se encaran a la autocracia china o de las victimas de la violencia de género; también comparten inquietudes con los concienciados con la ecología o el patrimonio. Son ámbitos de visiones múltiples que esgrimen el arte como medio de expresión, territorios reveladores de preocupaciones universales que coinciden en su mensaje con aquella antigua y ecuménica locución de que <<sólo hay un gobierno justo: el del universo>>, lanzada desde una humilde vasija de barro por Diógenes.

El contenido argumental de esta pintura es, pues, un aspecto importante; forma parte de un proceso plástico que se personifica desde hace tiempo a través de ciertos recursos formales en los que intervienen el color – y por ende la luz-, la línea y la composición. El pretexto profundiza en sensibilidades de hoy en día, provocando sentimientos en quien admira su obra, una obra que sirve de válvula de escape, que sale al trote, se sube a los árboles o se cobija en un ingenuo caballito de madera.

Mercedes Rozas

Licenciada en Historia del Arte